让电池更安全、更持久——用“冷冻之眼”看清了电池内部的秘密

作者:尧山实验室 时间:2025-10-11 点击数:

电池作为能源时代的核心技术,人们对其要求已经远远超出“能用”,而是希望它更安全、更长寿命、更高能量密度。然而,在电池的内部世界,有一层极其薄弱却至关重要的结构——界面与软物质,它决定了一块电池从“性能巅峰”走向“衰老失效”的全过程。如何看清这些肉眼看不见的区域,长期以来是电池研究领域的一大难题。

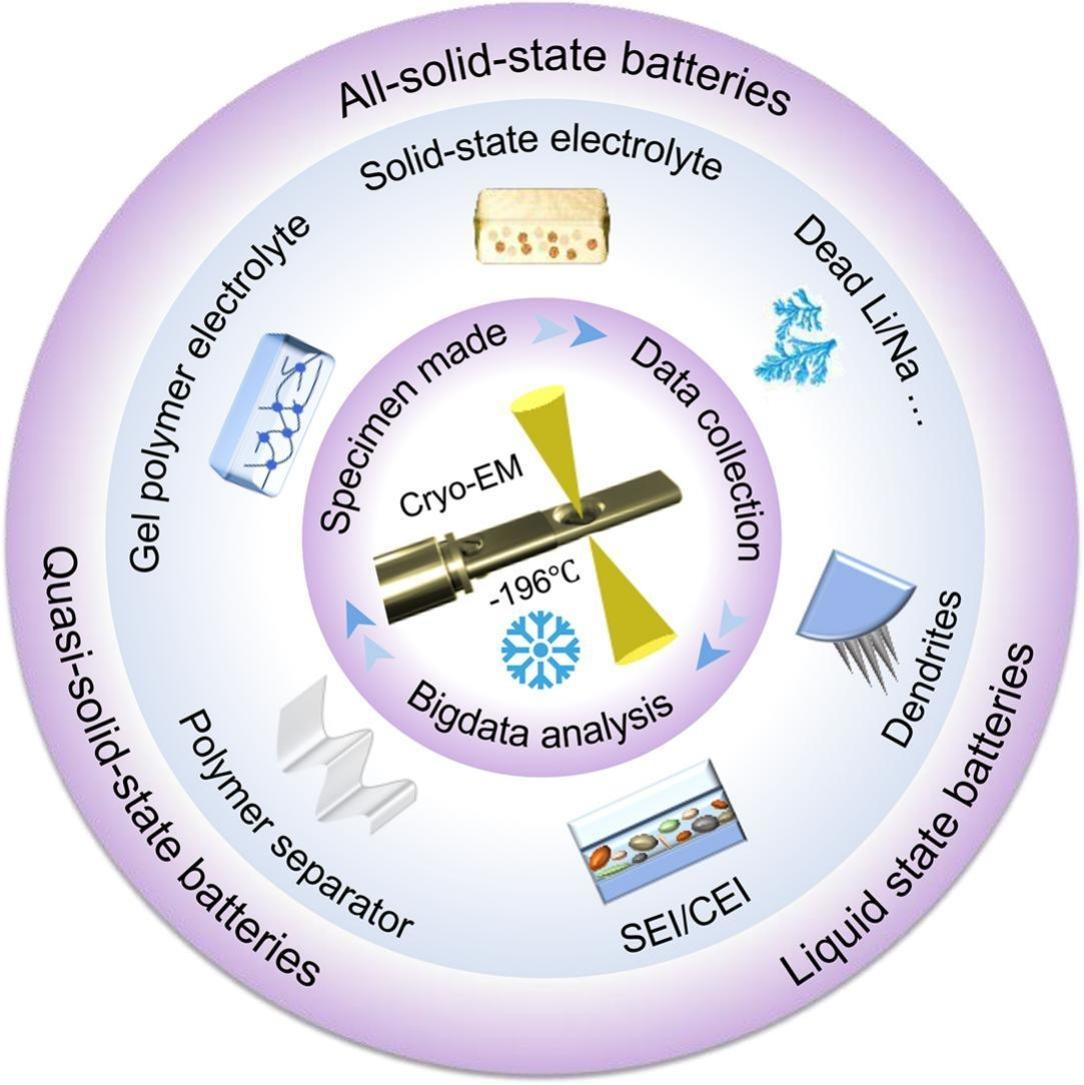

尧山实验室参与发表的最新综述论文,聚焦液态与固态电池中界面与软物质结构的发展现状与未来方向,系统梳理了冷冻电子显微镜(Cryo-EM)在该领域的重要作用。相比传统显微手段,冷冻电镜能够在极低温条件下“瞬间冻结”材料状态,保留电池运行过程中的界面原貌,为研究者提供更真实、准确的观察依据。这一技术的引入,使得科学家有可能第一次接近电池内部的真实世界,而不是对现象的间接猜测。

综述指出,液态电池中的固体电解质界面(SEI)、固态电池中的界面层以及其中的软物质,都在电池循环过程中动态演化。这些结构决定了离子如何通过、裂纹如何产生、寿命如何衰减。界面的细微变化可能只在纳米尺度,但其结果却可能是一次过充、一次鼓包,甚至一次热失控。只有充分理解这些界面过程,才可能设计出真正耐久、安全的新型电池材料。

论文不仅总结了现有研究成果,也提出了未来研究的关键方向,例如如何在全固态电池中建立稳定界面,如何通过分子调控降低界面阻抗,如何构建更适用于Cryo-EM的原位观察方法。这些思考对于高安全电池和新能源汽车所需的大规模储能技术具有重要意义。

电池的未来,不仅靠技术制造,更依赖对本质结构的理解。让电池更安全、让能源更可靠,正是基础研究的意义所在。关注这些微小界面,就是在关注能源时代的底座。

相关文章已发表在材料科学领域国际Top期刊《Materials Today》(影响因子:21.1),题目为“Unveiling interphase and other soft matter in liquid and solid-state batteries by cryogenic electron microscopy” (Doi: 10.1016/j.mattod.2025.06.030)。