尧山实验室攻克钠电难题:加点“镁”打造更耐用正极材料

作者:尧山实验室 时间:2025-08-16 点击数:

钠离子电池凭借钠资源储量丰富、分布广泛、成本低廉等显著优势,被视为最具发展潜力的下一代大规模储能技术之一。然而,其商业化进程仍受限于高性能正极材料的开发瓶颈,包括离子电导率低、结构稳定性差以及与电解液的界面副反应等问题亟待突破。

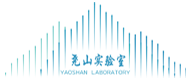

尧山实验室最近在电池材料领域取得了重要突破。研究人员开发出一种新型的磷酸铁基硫酸电池正极材料,这种材料属于Alluaudite型磷酸铁基硫酸盐家族。巧妙地用镁离子部分替换材料中的铁离子,就像给材料做了“微量元素补充”,同时将材料设计成微米级的球形结构。这些改进使新材料像升级版的“离子高速公路”一样,大大提升了锂离子的传输效率,而且即使在高温、高压的严苛工作环境下,材料也能保持稳定发挥。这项突破意味着未来我们可能会用上更安全、更耐用、充电更快的新一代电池。

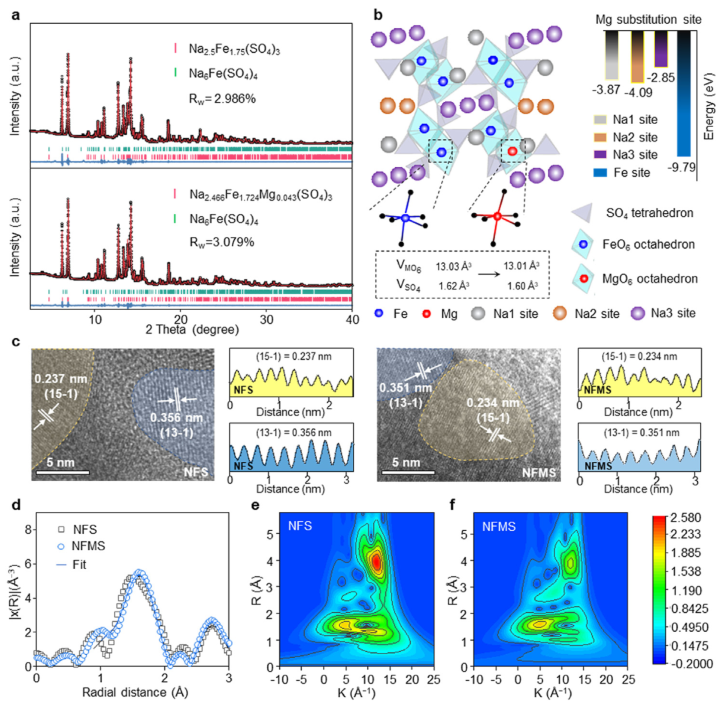

研究发现,MgO6八面体的强共价键作用优化了钠离子传输通道,大幅提升离子电导率;同时,镁离子掺杂降低了材料表面氧原子的电子密度,有效抑制了与空气水分及电解液中酯类分子的副反应,增强了化学稳定性。

研究发现,镁离子掺杂在材料晶格中形成稳定的MgO6八面体结构,其较强的Mg-O共价键特性显著改善了晶体框架的稳定性。这种结构优化不仅拓宽了钠离子的传输通道,使离子电导率提升约3个数量级,更重要的是,镁离子的引入通过电子效应降低了邻近氧原子的电子云密度,大幅减少了材料表面对空气中水分子和电解液中碳酸酯类溶剂的吸附活性。这种双重作用机制使得材料在高电压(4.5V)和高温(60℃)条件下仍能保持优异的化学稳定性,5000次循环,容量保持率70.8%。

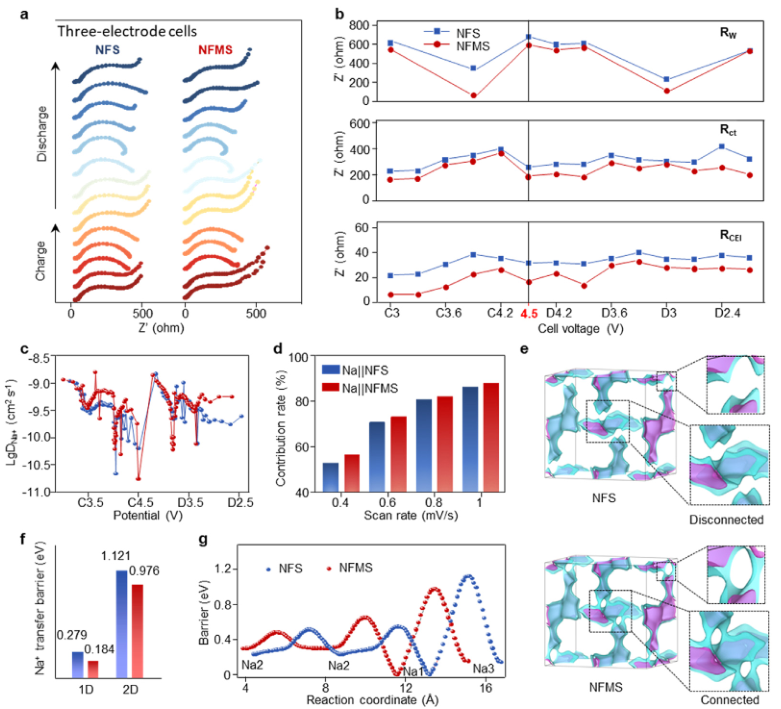

在全电池测试中,该材料展现出优异的实际应用性能:经过190次完整充放电循环后,仍能保持初始容量的70.3%,平均库仑效率高达99.5%。这一突破性成果不仅验证了镁掺杂磷酸铁基硫酸盐正极材料的稳定性,更标志着钠离子电池在商业化应用道路上迈出了关键一步,为大规模储能系统的开发提供了可靠的技术支撑。

目前,相关研究成果发表在材料领域权威期刊《eScience》上(影响因子36.6)。

题目:

Cation-inspired polyhedral distortion boosting moisture/electrolyte stability of iron sulfate cathode for durable high-temperature sodium-ion storage

链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266714172400106X?via%3Dihub